专访大疆无人机汪滔 模式和苹果类似

2015-11-03 21:23 性质:转载 来源:网易科技

免责声明:无人机网(www.youuav.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)

独一无二的DJI

无论是无人机,还是机器人,可能人们更关心的是,现在的DJI是一家什么公司。

“我们可能有点像无人机里面的英特尔、微软,如果非要类比,我们可能更像做整合产品的苹果”,但即便如此,汪滔还不忘向网易接的记者强调,DJI只是在模式上和苹果有一些类似,绝不代表是在学它。

汪滔想走出一条属于自己独一无二的路。因此,他不想走捷径。

事实上,在创业之初,像无人机这种门槛高却没有太多市场的蓝海领域,做好了是个巨大的机会,做不好就是个巨大的坟墓。汪滔“不聪明”,选择了技术研发这条最难走的路,也因此几度陷入困境。

最艰难的时候,DJI账上只有2万现金,汪滔面临两个选择,要么就此收手,要么勉力维持;他想赌一赌,试着出售最后一批设备,“幸运的是,东西卖出去了,大疆活了下来”,潘农菲向网易科技的记者透露。

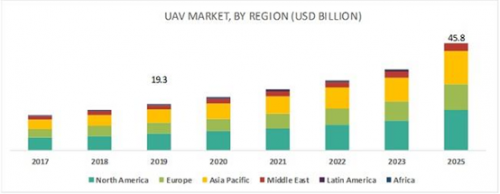

在经历数年沉默期后,DJI开始崭露头角,同时在通讯、控制、动力、相机、陀螺仪稳定云台等一整套技术上有了一定技术积淀;在市场份额上,保守估计,目前DJI在全世界无人机市场中有过半份额。

虽然取得了初步成功,甚至潘农菲认为DJI“在技术上超越竞争对手两年”,但崇尚技术的汪滔并不敢掉以轻心,“的确有可能会有人超越我们,只是,我们800人的核心研发团队会尽量让这件事不发生”。

汪滔充满自信,虽然他带着的鸭舌帽及圆框眼镜并没有为之增加几分严肃。不过谈到“未来”这个话题,这个35岁的掌舵者再次显得相当谨慎。他喜欢说“走一步算一步”,这似乎和他“理想主义”的标签不甚一致,反倒像一个切切实实的现实主义者。

而未来,首先要立足于对现在的考虑。“现在的无人机产业是一个从无到有的过程”,汪滔向网易科技的记者做了一个比喻,“就像汽车刚刚发明时,发动机经常要坏,车也不够安全,全身上下都不能和现在比”,所以短期内,无人机产业主要还是要沉下心做一件技术攻坚的事情。

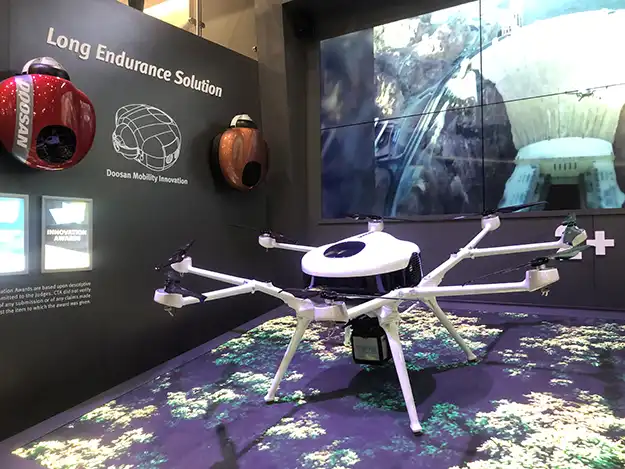

在这其中,整个行业最需要的是关键技术的突破,包括关键的避障和续航问题。DJI的Matrice 100据称已经在避障方面有所进展;续航能力也有改进,未来可能随着技术的改进,还会不断提升,但最后还是需要电池技术有所突破,才可以从根本上解决。

显然,避障技术需要缓慢积淀,电池技术需要倚仗其他行业的进步,问题的解决都并非一朝一夕能遂愿。

然而,时势不等人,汪滔明白,无人机越来越大众化后,人们对技术的要求已经越来越苛刻,包括安全性、应用性以及整个重量方面;不仅仅是上述的避障和续航,更多的地方都需要对核心技术进行完善、迭代。这是一个不小的挑战。

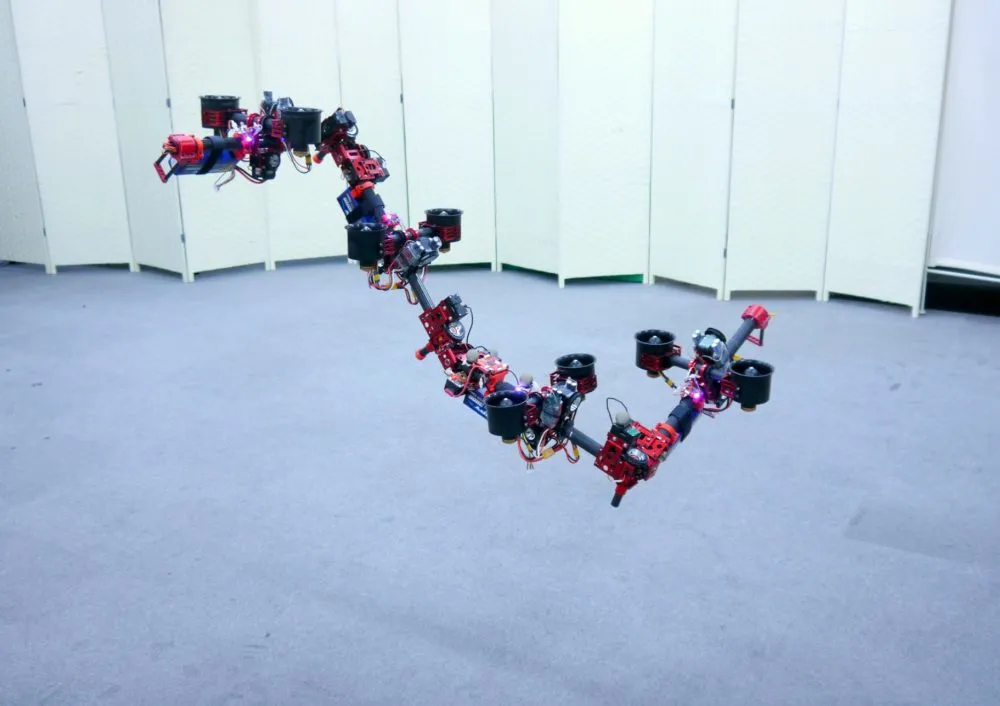

而这个挑战,很大程度上来自于无人机产业正在扩大的应用边界。更庞杂的应用场景,向无人机的核心技术提出了更多挑战。毕竟,天空的故事,并不只有“航拍”一个版本。

于是DJI提出了第三方参与的生态平台计划。

在这个计划中,DJI一改此前为人所诟病的“封闭”印象,开放DJI 的SDK(软件工具开发包)给第三方开发者,并向各个垂直细分行业应用开发者提供无人机解决方案,将无人机覆盖到更多领域。

汪滔告诉记者,核心技术需要去研发,商业模式需要去探索,当前DJI给出的答案是这样一种合作互赢的模式;但SDK刚开始进入行业,还不是那么成熟,后续Inspire、Phantom上会搭载更加成熟的版本,只是都还需要时间。

另一方面,展现出第三方姿态的DJI并未完全摈弃自己做行业应用的可能。潘农菲告诉记者,如果某个垂直领域无论如何都做不到DJI希望的程度,DJI也会考虑自己去做;但扶持第三方合作伙伴是DJI的首选。

汪滔进一步解释,DJI一开始就不打算在各个领域都垄断,“而是要的是一个合理的利润,让更多人参与进来”。