四、美军无人机“蜂群”有啥过人之处?

从以上分析来看,美军无人机“蜂群”作战的核心理念是将不同功能的无人机通过网络化协同,形成战场中传感器和打击武器的数量优势,并利用该优势消耗敌防空弹药,瘫痪敌防空体系,迫使敌无力招架,进而执行渗透侦察、诱骗干扰、饱和攻击、有/无人协同作战等作战任务。同传统的平台中心式的大型多功能作战平台相比,美军无人机“蜂群”具有诸多特点和优势:

1.量级层次全面

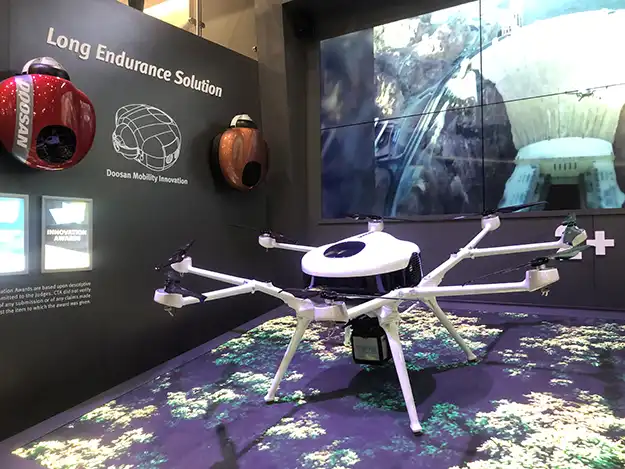

美军无人机“蜂群”可按十克级(“蝉”)、百克级(“灰山鹑”)、千克级(“郊狼”)、百千克级(“小精灵”)形成量级层次;整体来看,无人机“蜂群”多以微小型为主要形式,大多体积小、重量轻,便于大规模空中投放;可探测性低,便于隐蔽作战、突防使用。

2.突防能力强大

主要体现在难发现和难拦截两个方面。美军的无人机“蜂群”多采用微小型,雷达反射面积小,红外特征弱,飞行速度慢,低空飞行受地球曲率影响大,现有传统体制雷达发现这类“低慢小”目标存在重大技术难点。在拦截方面,作为一种新型空中威胁,现有防空武器对其都存在先天不足,由于“蜂群”数量庞大、成本低廉,用昂贵的地空导弹进行一一拦截十分不现实,而高炮命中率又很低,无法做到全歼尽毁。美国海军研究院曾做过仿真实验,一艘宙斯盾驱逐舰与20-50架的无人机“蜂群”对抗,只能拦截前面7架左右,体现了无人机“蜂群”强大的突防能力。

3.生存能力突出

无人机“蜂群”整体体系化生存,不依赖单机个体存在,不依赖个别节点运行。战斗过程中,即使部分无人机被摧毁或功能丧失,其他无人机仍能组成功能完备的系统,继续执行相关任务。而传统大型空中平台一旦遭到打击,作战功能就完全丧失。

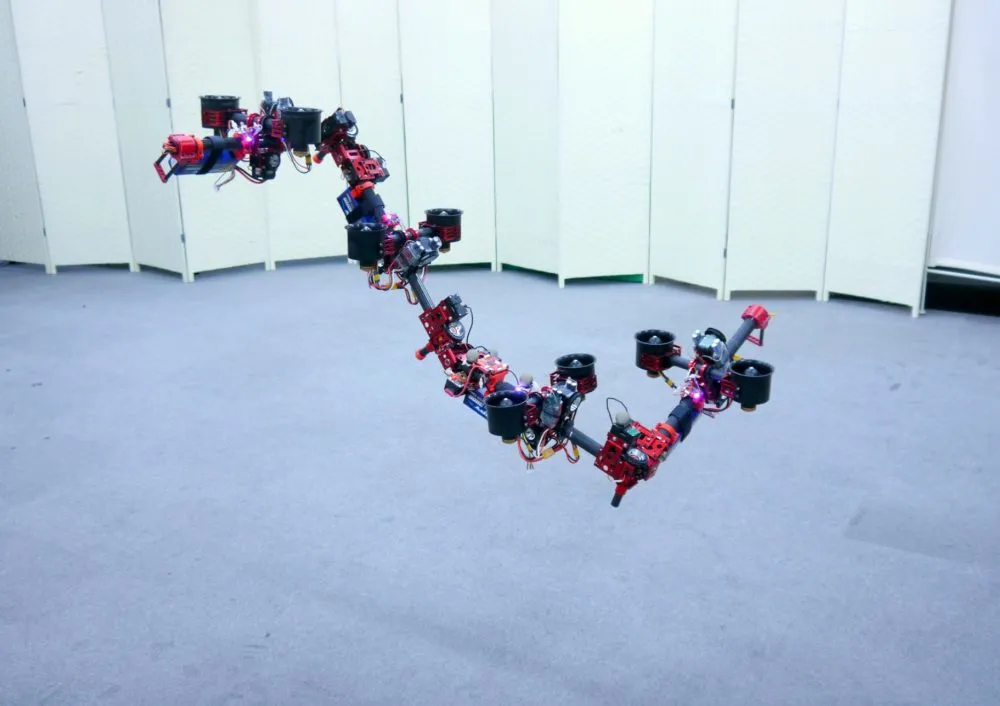

4.智能协同优势

无人机“蜂群”基于集群智能,通过协同控制,可实现自组织编队、自适应飞行、集体决策。另外,无人机“蜂群”可以实时感知战场态势,并根据态势进行机动的协同控制以及快速灵活的机动编组,以应对瞬息万变的复杂战场环境。如DARPA正在进行的“拒止环境协同作战”项目(Collaborative Operations in Denied Environment,CODE),试图利用自主技术,使无人机“蜂群”可以协同并适应任务需求和不断变化的环境,如下图所示。此外,美军无人协同和有人-无人协同能力仍是优先发展项,多个项目已交付或即将交付实用化。

智能协同示意图

5.任务载荷丰富

无人机“蜂群”任务载荷模块化,可根据作战需要灵活配置,功能可覆盖侦察、监视、探测、电子攻防、火力打击等方面,从而能够执行多样化任务,适应不同战场环境,达到较高作战效能。

6.理念技术先进

一直以来,美军对无人机“蜂群”战术及作战能力的创新研发尤为重视,对无人机“蜂群”理念和技术不断推陈出新。如DARPA“进攻性‘蜂群’使能战术”项目为了融入最新的技术成果,通过举办每6个月一次的“集群冲刺”挑战赛来吸纳更多单位参与到项目中,每次竞赛分别关注“蜂群”战术、“蜂群”自主性、人-群协同等关键技术中的一个或多个,参赛单位可以将其最新技术嵌入到项目的框架中,从而使项目始终保持先进。美国海军陆战队创新无人机“蜂群”运用方法,已完成由单人操控新型自杀式攻击无人机“蜂群”。

五、美军无人机“蜂群”有哪些弱点?

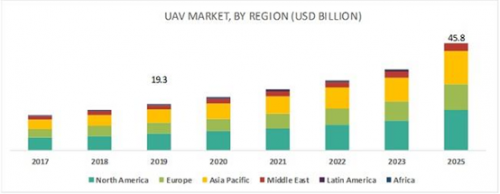

美军无人机“蜂群”概念重新定义了以数量取胜的战争规则和制胜机理,创新空中力量的作战运用,在世界处于领先地位。但由于理念超前,无人机“蜂群”在服役道路上仍有大量问题需要解决。

1.导航通信问题

无人机“蜂群”电磁特征明显,高度依赖导航链路、机间链路和控制链路,其中任一条链路遭到切断,无人机“蜂群”都会有瘫痪的风险。通过实兵验证,大功率的干扰压制和导航诱骗对无人机“蜂群”效果较为明显。伊朗成功俘获多架美军无人机,俄罗斯驻叙利亚部队多次挫败敌方无人机集群袭击,原因就在于成功地对无人机“蜂群”破网断链。近年来,美国研究人员尝试用航空应答器解决GPS拒止环境下无人机导航问题,于2018年推出了一种新的方法,可以在GPS失效的条件下为飞行器提供一种备份导航系统并进行了测试。然而,其地面天线系统十分笨重,目前这项技术还只能在有这种天线系统的机场发挥作用;且测试结果表明,该技术依然会受到天气因素的限制。

2.机动能力问题

美军无人机“蜂群”大多采用的是微小型无人机,飞行速度慢,续航时间短,配置任务载荷后,机动能力会进一步降低。这就意味着载机平台必须突防到距离敌方较近的空域,完成“临门一脚”释放无人机“蜂群”,导致被发现和拦截的可能增大,进而使无人机“蜂群”的实战意义大打折扣。因此,如何实现小重量、小体积、高能量的无人机能量配备,目前仍是限制其实战应用的一个重要问题。

3.航迹规划问题

由于微小型无人机续航能力弱,执行任务前通常要为其规划一条从起点至目标点的最优航迹。然而,由于战场情况瞬息万变,对无人机“蜂群”航迹进行优化是一件极其复杂的事情。在实战过程中,如果解决航迹规划算法对环境变化的实时适应,是无人机“蜂群”航迹规划需要深入研究的重点问题。

4.理技融合问题

无人机“蜂群”是军事理论和军事技术互相交叉融合所形成的研究领域,这就要求打破军事理论和军事技术泾渭分明的局面,例如协同作战算法、可损耗机体设计、小型高性能推进系统等技术问题和无人机“蜂群”的投放、进入战场、交战、退出战场、回收等作战理论问题,看似截然两分,似乎分别是科学家和指挥官的责任范畴,实际上则是紧密联系、互相影响的关系。能否培养一群既懂理论又懂技术的专业化队伍,对涉及无人机“蜂群”技术、战术等复杂问题进行集中攻关,并将无人机“蜂群”有机融入美军指挥系统和力量体系,促进技术和战术的深度融合,以发挥其最大作战效能,将是美军下一步对无人机“蜂群”研究面临的重大课题。

5.作战可靠性问题

根据美军设想,无人机“蜂群”未来可在强对抗环境中与F-35等高性能有人战机配合执行主战任务。但是从现状来看,美军无人机仍然是在伊拉克、叙利亚等弱对抗环境中承担侦察或察打一体等作战任务。作为高度自主的作战系统,无人机“蜂群”在激烈的战场环境下,能否可靠区分战斗员和平民,如何取得人类的信任,自主规划路线是否超出作战区域或违背指挥员意志,能否完成既定作战任务等等都还需要不断研究和论证。

六、如何应对美军无人机“蜂群”?

经过多年发展,无人机“蜂群”已对美军装备建设、作战运用产生了重要影响。随着其经验和技术的进一步积累和作战概念的深化运用,可以预见,无人机“蜂群”投入实战不再遥不可及。针对这一现实威胁,我们应当未雨绸缪,加紧开展针对性准备,不断提高制衡强敌的本领。

1.注重加强顶层设计

应对无人机“蜂群”这种新型空中威胁,不能各自为战,必须加强顶层设计,统筹多方力量。加强反无人机作战理论研究,为应对强敌无人机“蜂群”威胁提供针对性理论指导。研究制定反无人机规划,集中优势资源,定期开展演习演练,不断发现问题解决问题。调整编制体制,科学编组“软杀伤”和“硬摧毁”力量,提高协同抗击效果。结合我军实际,适时论证发展符合我军军情的无人机“蜂群”武器系统。

2.构建多元情报保障体系

现有情报保障主要依托传统雷达网,发现识别无人机“蜂群”较为困难。可以寻找无人机“蜂群”的“软肋”另辟蹊径。一方面,无人机“蜂群”对通信导航高度依赖,导致其电磁频谱特征明显,另一方面,无人机“蜂群”编队密集,光学特征明显。为此,应改变单纯依靠传统体制雷达做法,综合使用无线电探测设备、光电观测设备、新体制雷达等不同原理设备,构建多元情报保障体系,解决发现识别难的问题。

3.构建多手段拦截打击体系

发挥军民融合优势,加强军地合作,不断丰富应对无人机“蜂群”的方法手段。对传统“硬摧毁”力量升级改造,推广高炮闭环校射功能,不断提高对无人机“蜂群”射击精度。规范“软杀伤”力量体系,对干扰压制、导航欺骗等装备的研发,按照功率和作用距离,实现其呈谱系发展。大力发展高功率微波武器、激光武器等定向能新概念武器,积极推进其立项服役,发挥其对无人机“蜂群”的独特杀伤效果,降低作战成本,提高作战效能。

4.积极推进军民融合发展

美国推进“灰山鹑”、“小精灵”等项目,依托雷声、通用公司等工业企业及高校力量,实现了国防需求与尖端技术的有效对接。在以无人机“蜂群”为代表的国防高新技术领域,可以更多地使用模块化、小型传感器等商用成果,加速技术迭代。同时,研发无人机“蜂群”也将带动低成本有限寿命机体、发动机及人工智能等技术发展。近年来,我国地方科研单位在无人机“蜂群”研究、应用方面发展迅速,军民融合发展战略的优势必将进一步凸显。比如,中国电科在2017年完成了119架无人机组成的“蜂群”起飞、集结、分组、编队、打击试验,打破了当时全球“蜂群”无人机数量的记录。今年,中国电科又向前迈了一大步,其推出的无人机“蜂群”系统演练了陆空发射、空中编组、精确打击,这也是我国首个实用化无人机“蜂群”,对于今后无人机“蜂群”走向实战有里程碑意义。话不多说,奉上视频。

“许述工作室”创始人简介

许述,四川人,军事学博士,曾在战区级机关工作,并在《解放军报》、《书屋》等媒体发表文章70余篇,接受过凤凰卫视等媒体采访,受邀到华为等演讲十余次,出版专著《这才是美军》(中将王洪光作序),出版第一年5次加印,在京东新书热卖榜常居TOP3,登上三联书店畅销书排行榜,进入美国纽约公立图书馆和澳大利亚国家图书馆。 现在成立了工作室,专注于研究美军。

最新与耳闻合作出版《兵道》一书(乔良和余戈两位老师作序推荐,王洪光中将和任国强大校,姜鸣、江晓原、杨浪等名家封面推荐),主要内容是古今中外21次重大军事改革。