本文导读:

1.美军提出无人机“蜂群”概念想干啥?

2.美军无人机“蜂群”概念是怎么一路走来的?

3.美军有哪些无人机“蜂群”项目?

4.美军无人机“蜂群”有啥过人之处?

5.美军无人机“蜂群”有哪些弱点?

6.如何应对美军无人机“蜂群”?

一、美军提出无人机“蜂群”概念想干啥?

美军无人机“蜂群”概念提出是在军事智能化快速发展、武器装备成本增加、战场环境愈发恶劣背景下的一种新尝试,主要是基于以下三点考虑。

1.追求颠覆性技术,谋求未来战争主动权

美军一向重视军事科技、作战概念在军力发展中的重要作用。发端于上个世纪的互联网、GPS等技术就是由美国国防部高级研究计划局(DARPA)最早提出使用的。为了与竞争对手保持一代甚至两代的技术代差,美军在落实第三次抵消战略中,迫切需要诸如无人机“蜂群”这种颠覆性技术,从而抵消对手日益增强的军事实力,获得更大的战争主动权。正如美国空军负责采购、技术和后勤的副部长威尔·罗珀所说:“我喜欢‘蜂群’技术,我认为这就是未来战争的样子。”

2.迫于预算压力,着力提高国防投入效费比

根据“奥古斯丁定律”,即美国的国防开支呈线性增长,而美国军用飞机的价格呈现为指数级增长,因此国防开支能够采购的军用飞机数量势必有所下降。例如,从2001-2008年,美国空军预算提高了27%,但由于战斗机成本上升,其数量却减少近20%。这无助于美军在面对装备大量信息化武器装备的对手前取得绝对优势。为应对该挑战,此前美空军尝试提升战机的多功能性,使其胜任更多任务,其结果是战机研制周期延长、成本剧增,反而加剧了这个矛盾。美军为了维持其军事优势,不得不寻求新的技术突破口。无人机“蜂群”可将先进战机这种复杂多用途系统,分解成大量功能单一系统,大幅降低研发和采购成本,使美空军大量部署该类武器成为现实,进而夺取空中优势。

3.瞄准现实威胁,提高应对其他大国反介入/区域拒止能力

美军认为,中俄等国家在反介入/区域拒止方面能力提升迅速,而美军传统单作战平台所能执行的任务能力有限,生存能力受到越来越大的挑战。美军大力发展无人机“蜂群”,逐步从单平台作战向大规模“蜂群”作战方向发展,就是为了将其部署在反介入/区域拒止区域,提高对方防御难度,降低自身受威胁程度,从而提高其全球介入能力,实现在反介入/区域拒止条件下的自由行动。

二、美军无人机“蜂群”概念是怎么一路走来的?

无人机“蜂群”的概念最初来源于生物界。1953年,法国生物学家Grasse在对昆虫群落的行为研究中发现,蚂蚁、蜜蜂等昆虫个体结构非常简单,但蚁群或“蜂群”却呈现出明显的智能行为,可完成远超个体能力的复杂任务。随着人工智能技术的加持,生物界的集群智能现象被美军视为一项重大颠覆性技术来源。截止目前,美军无人机“蜂群”发展主要经历了提出概念、理论研究、项目验证、概念深化四个阶段。

1.提出概念阶段

2000年,DARPA率先启动了无人机“蜂群”空中战役研究计划。2002年,美国空军实验室(AFRL)研究认为,采用多无人机集群作战适合搜索、侦察等简单任务。2005年,美国国防部在《无人机系统路线图2005-2030》中,指出“全自主集群”是无人机自主控制的最高等级。2014年,美国防部提出第三次抵消战略,并于次年将无人机“蜂群”作其五大关键技术之一,至此无人机“蜂群”作战概念被官方正式提出。

2.理论研究阶段

在此阶段,各研究机构主要研究探讨无人机“蜂群”在未来战场中如何发挥作用。例如,2014年10月,美国智库新美国安全中心在《战场机器人Ⅱ:即将到来的“蜂群”》报告中,首次系统提出无人系统“蜂群”战术。2015年9月,美国空军在发布《空军未来作战概念》顶层战略文件,提出2035年无人机“蜂群”配合高超音速空地导弹作战想定。2016年5月,在首份专门针对小型无人机系统的《2016-2036年小型无人机系统飞行规划》,提出了无人机“蜂群”在低对抗环境和强对抗环境的作战概念:在低对抗环境下,无人机“蜂群”由C-130运输机投送,执行情报侦察、监视及目标指示任务;而在强对抗环境中,无人机“蜂群”将由B-2隐身轰炸机投送,而且新增加了对空/对地电子攻击、压制摧毁敌防空火力等功能。该规划还指出,无人机“蜂群”应参照蜜蜂等生物的集体行动模式,通过自组网执行任务,“蜂群”中的无人机既可以相同,也可以不同,既可以有中心,也可以无中心。2016年8月,美国防部发布《2017-2042财年无人系统综合路线图》,首次将人工智能和机器学习列为影响无人系统发展的一个支撑因素。

3.项目验证阶段

在此阶段,无人机蜂群的发展驶入快车道,各部门纷纷将前期研究成果进行验证。例如,2016年5月,在陆上完成30秒内发射30架“郊狼”小型无人机的试验;2016年10月,美军3架海军F/A-18超级大黄蜂战斗机在高速飞行中投放了103架“灰山鹑”无人机;2019年11月,C-130A运输机载飞并发射“小精灵”无人机,完成首飞;2020年1月,进攻性蜂群使能项目(OFFSET)完成第三次外场试验,完成了城市突袭任务。

4.概念深化阶段

近年来,美军先后提出多种新型作战概念,其中均提到无人机“蜂群”,呈现出多种概念交融发展的态势。例如,在穿透性制空概念中,强调利用隐身机与无人机“蜂群”,在不夺取制空权的情况下,穿透敌方防空体系实施打击;在分布式作战概念中,强调不再由当前的高价值多用途平台独立完成作战任务,而是将能力分散部署到诸如无人机“蜂群”这种多种平台上,由多个平台联合形成作战体系共同完成任务;在马赛克战概念中,强调通过融入大量低成本、模块化、功能单一的无人作战系统,如通过有人机控制大规模无人机“蜂群”进行侦察、打击和评估。

三、美军有哪些无人机“蜂群”项目?

目前,美国国防部战略能力办公室(SCO)、DARPA、海军研究局(ONR)、海军研究实验室(NRL)、AFRL等五家单位都在开发无人机“蜂群”作战技术。有代表性的主要有以下项目:

1.SCO的“灰山鹑”项目

该项目于2014年启动。“灰山鹑”无人机尺寸约为138 mm×67mm,质量约为0.3kg,续航时间大于20分钟,飞行速度75-110km/h,采用锂电池推进,属于一次性微型无人机。目前已先后完成了F-16和F/A-18的搭载发射试验。2016年,项目演示了103架“灰山鹑”空中快速投放和按指令组群飞行,创下国外军用无人机“蜂群”最大规模飞行纪录。试验中,“灰山鹑”“蜂群”未预先编写飞行程序,展现了集体决策、自修正和自适应编队的自主协同飞行能力。

“灰山鹑”无人机

2.DARPA的“小精灵”项目

该项目提出于2015年。“小精灵”无人机质量约320kg,最大速度不小于0.8马赫,主要从敌防区外的大型平台发射,可执行情报监视侦察、电子攻防等任务,其作战构想是突防一定距离后以“蜂群”方式对威胁进行探测或干扰,并与防区外的其他“小精灵”或F-35战斗机通信。其突出特点是可回收,预计使用寿命为20次飞行。原定于今年春季进行的第二次飞行试验受疫情影响推迟到了7月,下次实验预计将在明年进。届时,DARPA希望可以达到每架C-130在30分钟内回收4架“小精灵”的能力,且最多可以回收16架。与“灰山鹑”不同,“小精灵”目前没有融合人工智能或自主行为。

“小精灵”无人机

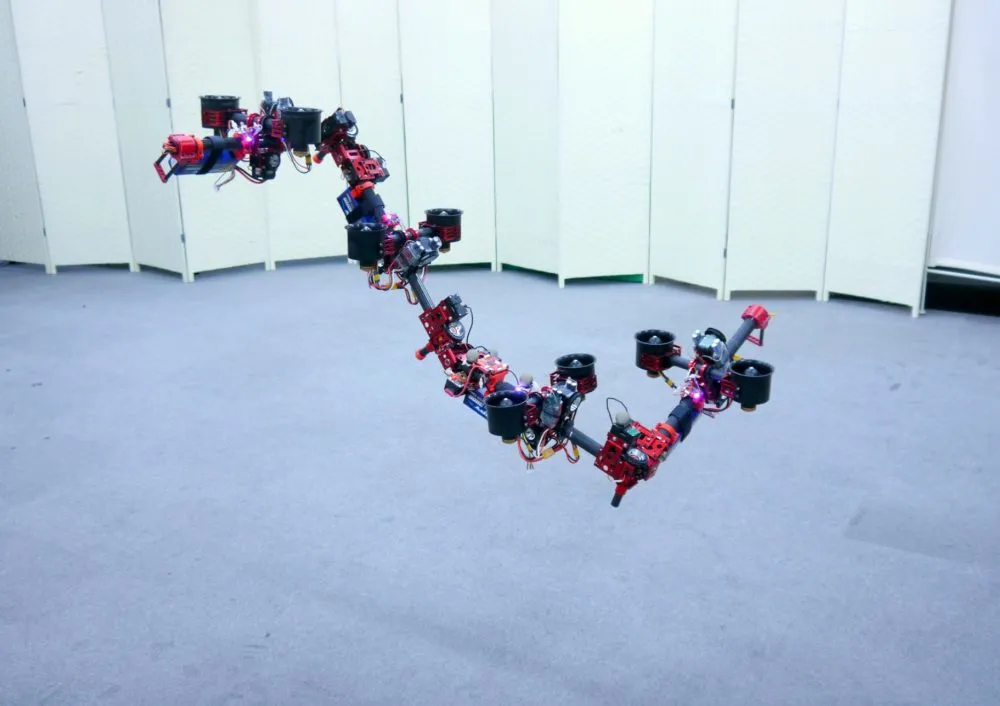

3.DARPA的“进攻性‘蜂群’使能战术”项目

该项目启动于2016年12月,运用多达250台小型空中、地面无人系统组成的集群,帮助小型地面分队完成城市作战环境下的各类复杂任务。通过吸纳和集成最新的集群自主和人-群协同技术,该项目希望通过研究并攻克无人集群的复杂技术,包括但不限于集群规模、单体复杂性、群体复杂性、集群异构性、人-群交互等五个方面,从而释放“蜂群”的巨大作战潜力,取得城市作战能力的突破性进展。2020年4月,DARPA已经将该项目推进到第五次冲刺,并将合同授予九个单位。

进攻性“蜂群”使能战术项目

“进攻性‘蜂群’使能战术”项目推进示

4.ONR的“郊狼”项目

该项目启动于2015年,是海军研究办公室的“低成本无人机技术“蜂群””项目。该项目旨在从军舰等平台的管状发射器内,快速发射大量低成本无人机。“郊狼”无人机长910mm,翼展1470mm,质量5.9kg,飞行速度110km/h,续航时间1.5小时。2016年5月,在陆上完成30秒内发射30架“郊狼”小型无人机的试验,验证了其编队飞行、协同机动和队形变换能力。2018年6月,海军授予雷神公司2968万美元合同,生产“低成本无人机“蜂群”技术创新海军原型机”。

“郊狼”无人机

5.NRL的“蝉”项目

该项目启动于2011年,在2017年的海空天博览上,展示了最新的MK5“蝉”式无人机原型。该无人机质量只有65g,从美国海军的P-3飞机上的发射管发射,每个发射管可携带32个无人机。无人机可以达到5米的定位精度。可携带天气、气压、温湿度等传感器或声学探测、生化探测等微型电子设备,通过数据链互连成自组织网络,在目标区域组建稳定的“无人探测‘蜂群’”。

“蝉”无人机

6.ARFL的“忠诚僚机”项目

该项目发起于2015年,主要聚焦有人机和无人机“蜂群”的协同问题,其具体途径是将旧的F-16等有人机进行无人化改造,并与F-35战机进行配对作战演示。通过有人机对无人机“蜂群”进行指挥控制,使其进入有人机难以进入的恶劣的高风险作战环境,以降低人员伤亡率。2020年5月5日,波音生产出首架“忠诚僚机”无人机。