2020年4月14日,美国战略与预算评估中心(CSBA)发布题为《侦察威慑:无人机在大国对抗中的关键角色》的报告,针对与中俄等大国的对抗,提出了“侦察威慑”(Deterrence by Detection)的新概念,即利用现有非隐身长航时无人机构建对关键区域的实时态势感知,从而威慑他国。

一、背景

美国认为,在重回“大国竞争”的时代背景下,如何阻止其他大国在西太平洋或东欧地区的进攻行动成为美国及其盟友面临的最重大挑战之一。西太平洋或东欧地区远离美国本土,美国及其盟国可能由于预警不足而无法及时做出反应,潜在敌人则可利用其时空优势,占领相关领土,从而制造难以逆转的既成事实。

为此,美国需要具备对这些关键区域的长时间持续监视能力,而不是间歇性的侦察覆盖。构建实时态势感知网络,有助于美国对他国的潜在攻击提供预警,确保前沿部署部队及时做好相应准备,同时也能有效慑阻潜在进攻。但当前美国军力难以应对此项挑战。为弥补这一能力差距,CSBA提出“侦察威慑”的新概念,利用美军现有的非隐身长航时无人机来构建对关键区域的实时态势感知网络,并指出这是一种实际、有效且高效费比的手段。

二、“侦察威慑”概念

“侦察威慑”概念的基本逻辑是:“违法者如果知道他们在被监视,其采取行动的可能性更小”,换言之,即“敌人清楚他们在被持续监视,且他们的行动将很快被公之于世,那么他们将约束自己的机会主义进攻行径”。

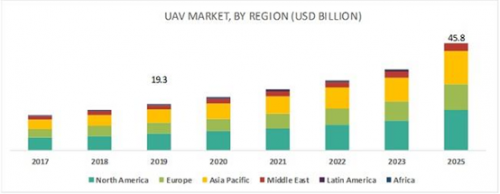

受监视平台数量、通信及数据处理能力、费用等因素的限制,“侦察威慑”概念的实施需要构建一个高效费比、持续、可互操作的情报监视侦察网络。目前,美国情报监视侦察所依赖的卫星和有人飞机采购和运行成本高昂,且大多数时候只能提供对关键区域的非连续性覆盖。美军已有适合执行持续监视任务的非隐身无人机,成本和风险远低于有人飞机。

尽管非隐身无人机普遍被认为在充满竞争的环境中生存能力弱,但CSBA认为这恰好使其可用于在西太和东欧地区持续执行以“慑阻”为主要目的的侦察任务。一方面这类任务都是在真正冲突爆发之前进行,另一方面其非隐身性正好可以让对手觉察到它的存在,从而起到威慑作用,约束自身的行动。与此同时,非隐身无人机的使用还能将其他情报监视侦察平台解放出来,用于做更适合的事情,例如卫星可专注于对中俄纵深区域的监视,第五代有人飞机可为高烈度冲突做好战备。

三、“侦察威慑”概念下的无人机运用

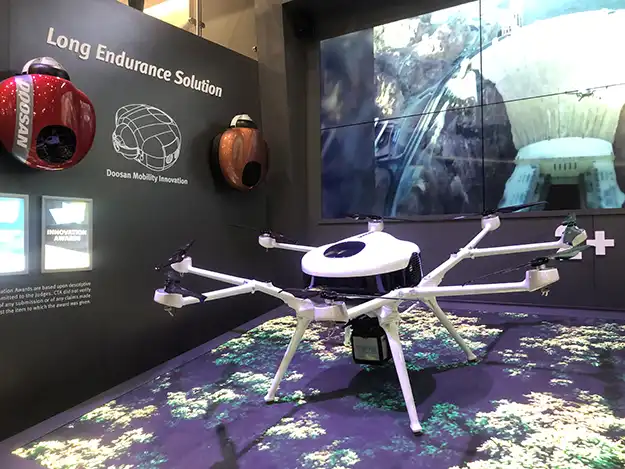

(一)4类和5类大型无人机满足此项任务要求

美国国防部根据尺寸、航程、速度、续航力及通用能力等,将无人机分为五类。

表1 美国国防部无人机分类

其中,1~3类无人机被定义为“低、慢、小”无人机。1类和2类无人机(如RQ-11“渡鸦”、“扫描鹰”无人机)作战半径和续航能力最短,通常用作战术侦察任务或有限范围军事用途。3类无人机(如RQ-7“影子”、RQ-21“黑杰克”无人机)航程和能力强于1、2类无人机,但其传感器负载、载重及续航能力不足以承担对广大地理区域进行实时态势感知的任务。4类和5类为大型、长航时、远程无人机,适合执行此概念的监视任务。在卫星通讯网络的支持下,4类和5类无人机(如RQ-4“全球鹰”、MQ-4C“海信”无人机)能在视距外作业,能在远离基地数千英里的地方持续运行很长时间而无需加油。飞行高度在30000至60000英尺、续航时间在20至36小时的4类和5类无人机适合此项任务。