近几年来,随着大疆打开了消费级航拍无人机的市场后,各种各样的厂家如雨后春笋般开始发展起来,与其相关的技术也开始逐渐的成熟,飞控、图传、传感器、避障等技术也开始为大众所认识。可以说,无人机从最初的军事级应用到专业航模爱好者,再到普通消费者的转化,除了成本与体积的改进,最功不可没的要属避障技术的不断完善和成熟。

避障技术也是消费级无人机智能化中的重要的一环,而目前市面上的消费级无人机的技术有哪些呢?各有什么特点呢?这里就为大家总结一记。

其实无人机避障技术的发展也遵循了一定的生物进化的规律,这里我们也将避障的技术分为三个阶段:

第一阶段:用傻气面对杀气

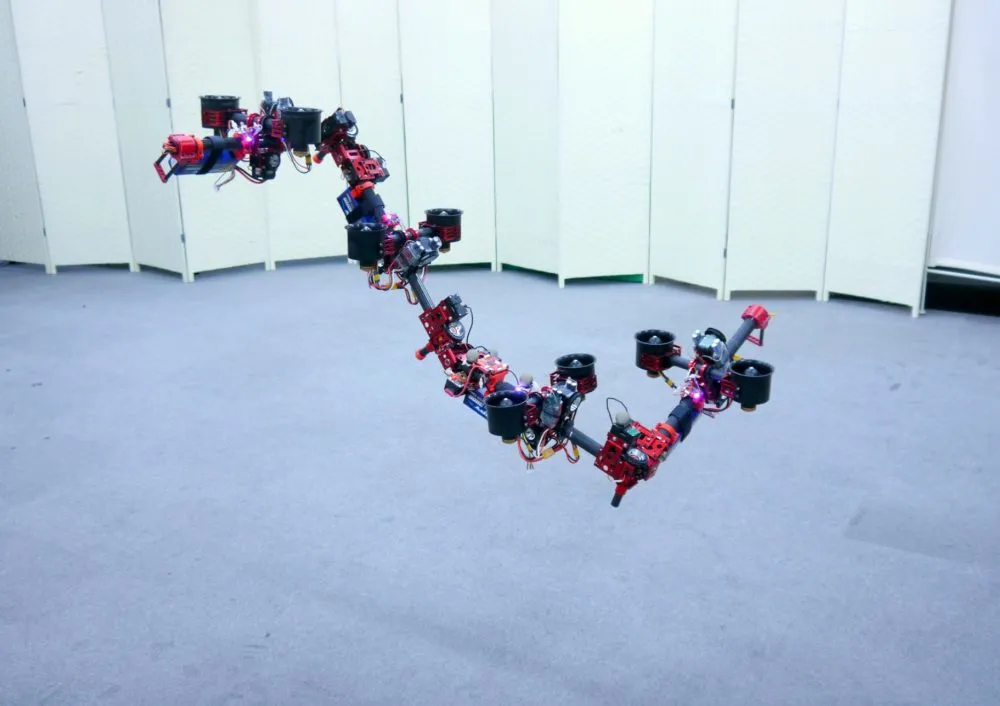

顾名思义,这阶段的避障全靠物理防御,代表就是各种保护罩以及全包裹设计。

有这样的:

(Parrot AR.Drone)

也有这样的:

还有这样的:

哦~不对,这个品种不同。

全物理防御的无人机确实安全,很简单粗暴的解决了操作失误所导致的碰撞问题,但这样的设计同时也导致了飞行器结构上的天然的缺陷,增加了重量和动力系统的压力,再一个这也并不是真正意义上的避障,只能有效避免撞击破坏,却不能做出任何规避的动作。

早些年出现这样的设计可以理解,因为这是技术发展的初级阶段,都想用最直接的物理措施来保护无人机。

但近年来,计算机视觉发展迅速,却依旧使用物理避障,不仅是设计的脱节,也是技术的脱节。不得不说,如今这样的全包裹的设计让产品变成了一愣头青,看似毫无阻拦们可以横冲直撞,实则是用傻气碰撞杀气。

第二阶段:能识别到扑面而来的杀气

到了这阶段,工程师们发现,光靠物理手段在可见范围耍耍宝还可以,但是飞远了就行不通了,指不定会卡在哪个小角落,而多数人买消费级无人机的动机不就是想以上帝视角去欣赏这个世界,要去尽情的放纵骄傲还得有一套能够感知障碍物的感应器,这样在视距外飞行才会有一定的保障。

最先使用于消费级无人机系统是超声波与TOF(Time Of Flight),两者的工作原理相似,都是计算时间,一个是计算声波一个是光波,主流汽车的倒车雷达大抵如此。

通过超声波或远红外光波遇到障碍物反射的原理,计算发射和接收的时间差来计算与障碍物的距离。因此两者都有相应的发射端和接收端。

(YUNEEC台风 H)

两者属于自主感应系统,技术和算法简单成熟,但对环境的要求较高,对于环境的抗干扰能力较弱。由于是自主发声或发光,考虑到衰减,所探测的距离也比较有限,能够在消费级无人机小的体型上做到准确探测10米就已经非常的厉害了。

但同时这个技术也存在着一个非常大的问题,它只能探测前方有障碍物,但障碍物的大小高低并不能准确探测。目前市面上大多数产品还停留在:超声波+单目的方案,(例Yuneec H480、Parrot)通过超声波获取画面中物体与摄像头之间的距离(即景深),由此可以得到第三个维度的信息。但这种方式受到超声波技术本身的限制,只能返回最近一个障碍物的距离。要避障成功必须建立在“画面中障碍物都是平地”这一假设的前提下,遇上在复杂环境,效果就大打折扣了,这也是为什么此方案普遍多应用于悬停稳定。

第三阶段:识别杀气,并规划路径成功躲避杀气

第二阶段可以识别杀气,但面对杀气能做出反应嘛?比如自动避开,选择其他更安全的路径飞行?

机智的工程师和程序员早就想到了这个问题,如何解决呢?如果使得无人机可以获得障碍物的深度图,并且建立3D模型不就可以知道前面的障碍物的形状大小了吗?

于是两种相应的技术开始应用到消费级无人机上,一种是3D-TOF,一种是机器视觉。

3D-TOF,和名字一样,用TOF把物体3D化,用一簇光线去扫描物体,建立3D深度图。

但现实中3D-TOF也有一定的局限性,由于技术本质没变,TOF所拥有老毛病3D-TOF也是存在的。比如光线强弱或影响到功能的实际效果。

相比之下,机器视觉更靠谱。它和人类看东西的原理类似,利用物体的对照物,移动位置等信息来推算物体的三维位置和大小。大疆精灵4的双目立体视觉就是利用两个“眼睛”的视觉差实现三维立体感知,探测物体的大小和距离。

(DJI Phantom4)

机器视觉拥有和人眼一样的优势,误差小,距离远,大疆精灵4就是用了该技术,笔者预估,精灵4以后的产品,都将携带此技术。果然,近期发布的“御”Mavic也携带了,同时有大幅提升,机身前面的双目探测距离可达30米。当探测到了物体的远近大小之后,并没停止工作,而是进一步计算,规划路径,最终用消耗最小的能量去绕开它,然后再以既定的路线运行,以便保证拍摄的流畅度和智能返航的安全性。

不过,目前的避障系统还是有一定的局限性,比如小体积的物体,或者透明的玻璃还无法识别。但经历了三个阶段,机器视觉已经成为了智能无人机行业的新台阶。

也许在不久的将来,随着技术的发展,消费级无人机会成为每个人身边的必需品,陪着你在小树林,在夕阳下,在大马路牙子边快乐的奔跑,记录生活的点点滴滴,带你去看不一样的世界。但是,在那天到来之前苦练飞行技术才是正途啊~最后附上最新的裸眼3D避障技术(截图来自知乎)这会是下一黑科技么?我们拭目以待。