无人机的操控培训,有待继续完善

我国无人机操控驾驶人员的培训曾经各自为战,基于无人机在国土测绘、职业培训、影视娱乐等不同领域的需要,多个部门甚至企业分别推出不同的培训方案。无人机操控驾驶人员的用人单位,往往是招聘员工后自行开展操控培训、自主认证上岗。这是企业迫不得已的做法,培训效率和培训质量难以保证。

2014年4月,中国航空器拥有者及驾驶员协会经民航局授权,开始执行隔离空域类无人机驾驶员的资质培训管理。该协会已经开展三期机构认证和教员培训。但是,一线无人机驾驶员的培训业务仍未普及,经过培训后取得升空飞行执照与根据不同行业需求掌握作业技能之间尚有鸿沟,无人机驾驶员的操控培训体系,仍有继续完善的空间。

无人机的空域管理,难以有效实施

民用无人机作业需要使用空域资源。在我国低空尚未开放的大背景下,如果说“有人机”通用航空的空域管理已经开始探索试验,那么无人机的空域管理仍然难以有效实施。尽管民航局对《无人机空域管理规定》已开展意见征集,但法规确立及其有效执行尚需时日。无人机飞行计划如何申报、向谁申报,申报应具备哪些条件,以及在哪些空域里可以飞行等问题依然没有明确答案。

依据现有《一般运行和飞行规则》第91.119条规定,“在人口稠密区以外地区的上空,航空器不得低于离地高度150米”。也就是说,在远离机场等敏感地和人口稠密区的情况下,探索将高度150米以下的空域分配给无人机作为隔离空域使用,或可作为无人机空域管理的优先尝试方向。

“无人机+”的突破方向探讨

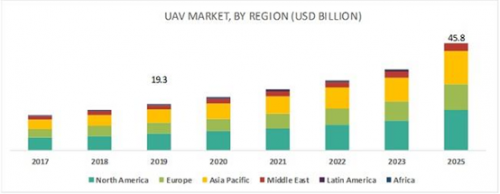

无人机应用在适航取证、作业许可、人员培训和空域管理等方面均存在亟待解决的限制因素,这些限制的根源在于安全监管的困难;而解决的方向在于我国的低空开放政策的推行和相关配套特别是安全设施的完善。可见,现阶段“无人机+”理念很难像“互联网+”那样成为全面推行的发展战略;但无人机所涉及的应用领域和市场前景,已成为低空政策改革强劲的需求动力。

探索民航法规体系下、通用航空产业中无人机应用的合法推广

民用无人机的运营归于通用航空范畴本不存在争议。然而,无人机业内在开展飞行作业时执行通用航空法规的比例几乎为零,绝大多数人都认为民用无人机无法可依。实际上,虽然专门针对无人机的法规尚未出台,但无人机运营所属通用航空方面的法规是存在的,可用于指导现有无人机在诸如农林领域的飞行作业,而这又可为民航法规完善甚至低空管理改革提供有益探索。

所谓“探索民航体系下、通航产业中的无人机应用”,不是要挥舞法规大棒喝止一切“黑飞”,而是要在不违反法规的情况下,摸索无人机运营的合法区间和作业规范。比如前文分析的无人机通过单机适航审定获得限用类航空器特殊适航证、传统“有人机”通航作业公司增加无人机作业机型而成为合法的无人机作业实体、将非敏感地和非人口密集区高度150米以下的空域分配给无人机作为隔离空域使用等,皆是无人机应用合法推广、无人机法规逐步完善的有益尝试。

延伸“互联网+无人机+”的链条,进一步推动信息化与工业化的深度融合

谷歌、亚马逊、Facebook、腾讯、小米等互联网相关企业介入无人机业务的背后,是无人机作为“空中机器人”所发挥的独特作用:可以自由飞行的信息收集与数据中继平台。Google收购Titan,用无人机抢占互联网覆盖市场;亚马逊发展无人机快递,目标不是单纯的输送而是建立在大数据基础上的实时响应……无人机平台与互联网平台结合,二者的平台作用将实现几何级数的倍增。

根据《中国制造2025》规划,我国将推进信息化与工业化深度融合。“互联网+无人机+”的延伸,使得制造业通过互联网随时调用监测型无人机所收集的相关行业实时数据,为产品技术的改进提供最全面的大数据分析,甚至可能实现由作业型无人机或智能机器人实施具体的改进,最终为中国构建信息化条件下的产业生态体系和新型制造模式。