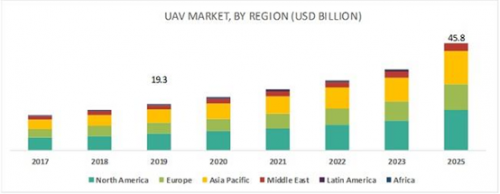

随着无人机的投资与应用热潮的迭起,关于“无人机+”已然成为热点。然而,大家在热议民用“无人机+”与农业、电力、交通、环保、国土资源、公共安全、救援、娱乐等领域结合的广泛应用和市场前景时,却忽略了当前我国民用无人机推广存在的限制因素。理性分析客观限制及其对策、探索突破方向,对无人机这一新兴产业的健康发展具有重要意义。

“无人机+”的限制因素分析

无人机应用到传统行业中,往往因其自由飞行的特性而突破空间的限制,又因机载设备的信息收集和数据传输功能而倍增信息化程度。无人机作为一个空中的平台,想要实现什么功能取决于搭配什么机载设备,这是 “无人机+”理念提出的内在合理性。在很多领域,“无人机+”带来了跨越性甚至革命性的发展。但无人机绝非万能,现阶段中国推广无人机应用,有客观存在的限制因素。

无人机的适航认证,没有统一标准

依据中国民航现有的适航管理体系,任何航空器要进入民用市场必须经过型号合格审定、生产审定和单机适航审定的过程。民用无人机种类繁多、适用的领域也是五花八门,这就使其很难建立统一的认证标准。当前试行的特许飞行和参照有人机执行的适航认证,让大多数无人机相关企业望而却步,真正取得官方认证并获得市场认可的无人机型号寥寥无几。

综合考虑无人机适航认证“纳入民航体系”和“结合自身特点”的双重需要,通过单机适航审定获得限用类航空器特殊适航证是较为可行的方案,制定无人机飞控系统和数据传输系统的适航标准尤为重要。

无人机的作业运营,缺少合法实体

当下市场上进行无人机相关作业的主体,有的是由作业需求单位自行组建,有的是由无人机从业者自发组成并试图营利;像有人机通航运营企业那样通过筹建取得合法作业资质的实体几乎没有。这就使得无人机黑飞现象愈演愈烈,安全隐患日益突出。

在无人机作业运营企业的筹建审批缺乏规范的情况下,通过传统“有人机”通航作业公司增加无人机作业机型来推广,是一个快捷可行的途经,也是传统通航作业企业应对无人机发展挑战而转型的重要方向。从长远讲,专业无人机通航作业公司经审批后合法运营仍是趋势。