在地下矿井、废墟建筑、密林峡谷等极端场景中,传统依赖 GPS 的导航方案往往“失声失明”,严重制约了机器人在救援、巡检和勘探任务中的价值。近日,中国北京理工大学研究团队构建出一套全新的仿生导航“脑系统”,能够让机器人在完全没有 GPS 信号的环境中,依靠类似昆虫、鸟类和啮齿类动物的多重导航策略,自主穿越复杂地形。

这一系统由中国北京理工大学团队提出,相关论文将由美国学术出版机构赛尔出版社(Cell Press)发表,目前已在美国 SSRN 预印本平台上线。论文第一作者 Sheikder Chandan 表示,现有许多仿生导航研究往往只从“蚂蚁的路径积分”或“老鼠的认知地图”等单一动物身上取材,这种“化整为零”的做法忽略了自然界中更关键的原则——“冗余多样但功能重叠(degeneracy)”,真正可靠的导航往往来自多种策略的层级整合。

为了在工程上复现这种“多脑协同”,团队提出了一套由三部分组成的神经形态(neuromorphic)导航框架。第一部分是“昆虫式路径积分器”:它运行在低功耗神经形态硬件上的脉冲神经网络,相当于一个高可靠的“内置计步器”,通过自我运动估计实现本体坐标系下的位置跟踪。第二部分是“鸟类式多传感融合系统”,模仿候鸟利用多种环境线索定向的能力,通过贝叶斯滤波动态融合量子磁力计、偏振光罗盘和视觉信息,即便某一传感器失效,也能保持航向稳定。第三部分则是“啮齿动物式认知地图”:系统只在检测到显著地标时更新地图,以此构建稀疏而高效的空间记忆结构,类似大脑海马体节能的工作方式。

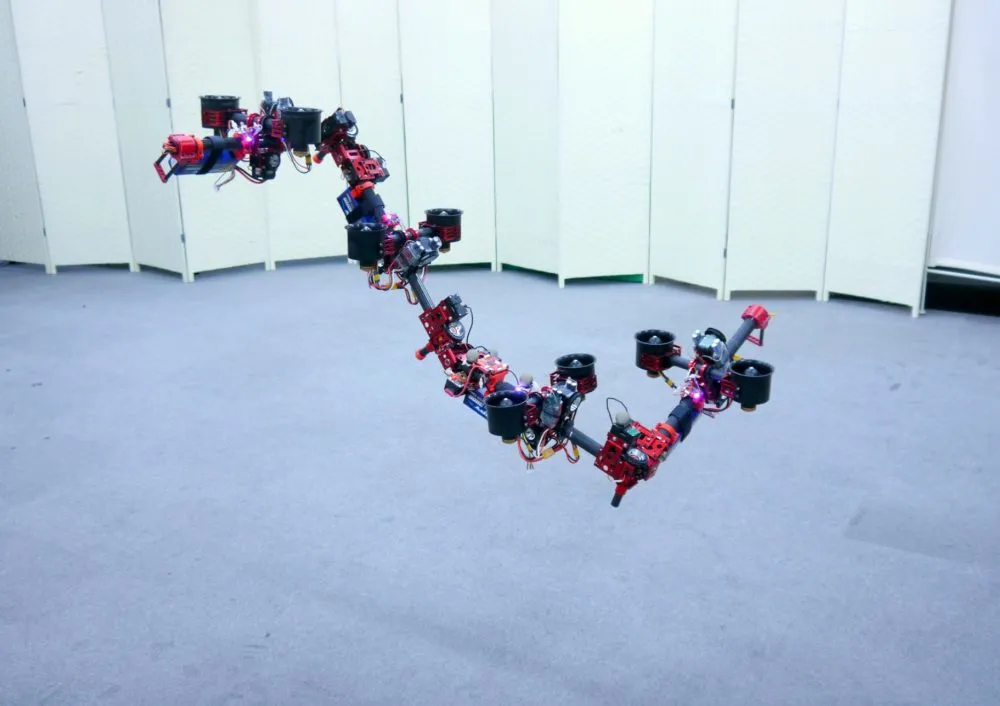

这套框架的亮点不仅在于“像谁”,更在于“跑得怎样”。研究团队在废弃矿井、密集森林等典型无 GPS 环境中,使用 23 种不同类型的机器人平台进行了大规模外场测试,并与传统 SLAM 方案进行了对比。实验结果显示,这一仿生导航系统将位置漂移误差降低了 41%,能耗效率最高提升 60%,在关键传感器失效时的恢复速度则快了 83%,能在主摄像头被“致盲”后约 3 秒内重新建立准确定位。

从行业视角看,这意味着它不仅是一种算法优化,而更像是一个“系统级范式”的重新设计。Sheikder Chandan 强调,他们的目标不是简单改进某个导航模块,而是打造一种更接近自然界的“层级冗余体系”:当任一子系统性能下降甚至失效时,其他子系统可以无缝接管,从而实现远高于传统系统的容错能力和任务连续性。

作为这一成果背后的科研机构,中国北京理工大学是一所长期深耕智能机器人、导航制导与控制等领域的研究型高校,在仿生机器人和神经形态计算等方向积累了持续多年的技术储备。本次提出的导航框架则将这些分散的技术要素整合到一个面向真实场景的“通用导航脑”之中,为后续面向搜救机器人、星球探测机器人以及深海作业机器人等多种形态平台的工程落地打下基础。

展望应用前景,研究团队认为,这一框架将特别适合那些“失败代价极高”的任务场景,例如在坍塌建筑内部执行生命搜寻,在地下矿区或洞穴执行安全巡检,或在其他星球表面执行长期自主勘探。在这些环境中,GPS 和高质量传感覆盖往往不存在,机器人必须具备类似生物的“生态流畅性(ecological fluency)”,能够在长期运行中持续适应突发变化,而此次工作正提供了一个可复制的工程蓝本。

值得注意的是,这套系统目前的神经权重主要由离线训练确定,与真实生物神经系统的“持续学习”仍有差距。为此,团队计划在下一阶段引入忆阻器等新型器件,探索在硬件层面实现突触可塑性,并将导航能力扩展到公里级空间尺度。正如 Sheikder Chandan 所言,最终目标,是让机器人不再只是简单模仿某一种动物的行为片段,而是在整体上逼近生物智能那种可扩展、可适应、可长期运行的导航能力——这也是未来“物理智能”走出实验室、走向复杂真实世界的关键一环。